英雄なしの英雄譚 変な家

|

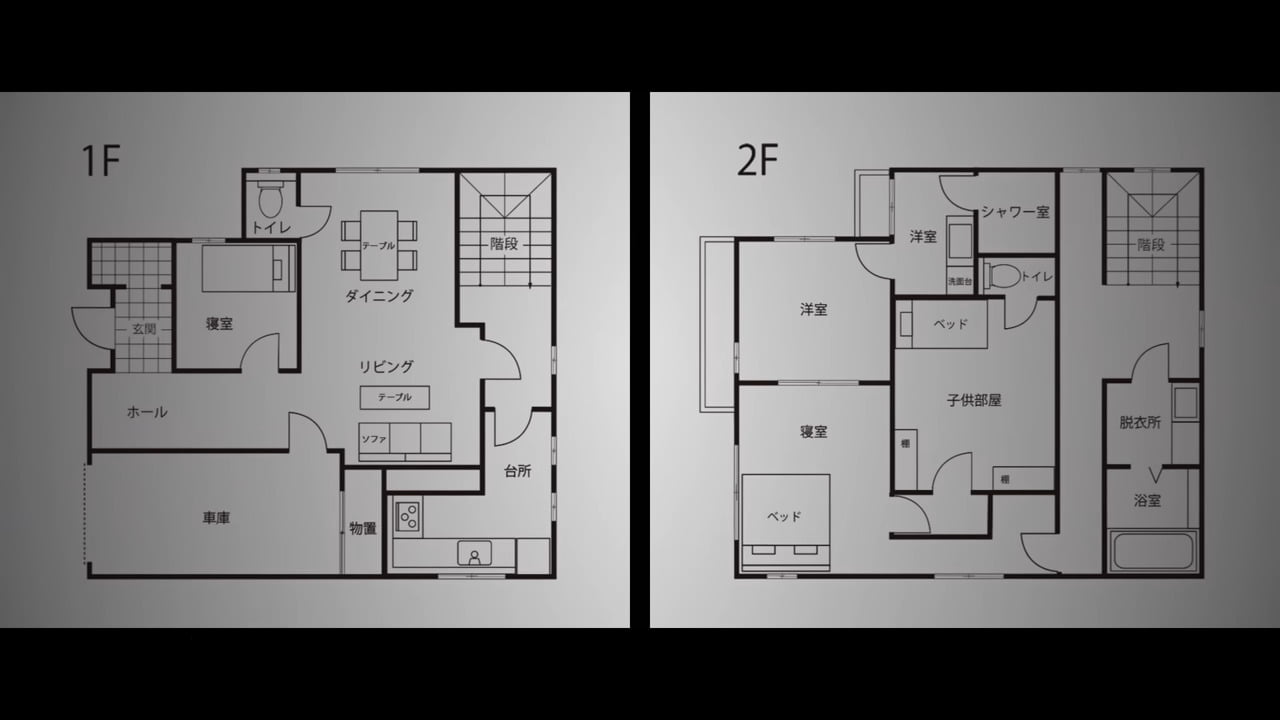

雨男”の名前で活動する、オカルト専門の動画クリエイター・雨宮(間宮祥太朗)は、マネージャーから、引越し予定の一軒家の間取りが“変”だと相談を受ける。そこで雨宮は、自身のオカルトネタの提供者である、ミステリー愛好家の変人設計士・栗原さん(佐藤二朗)にこの間取りの不可解な点について意見を聞いてみることに…。次々と浮かび上がる奇妙な“違和感”に、栗原さんはある恐ろしい仮説を導き出す…。

そんな矢先、ある死体遺棄事件が世間を騒がせる。その現場は、なんとあの【変な家】のすぐ側だった。事件と家との関連性を疑った雨宮は、一連の疑惑を動画にして投稿することに。すると、動画を見た「宮江柚希」なる人物(川栄李奈)から、この家に心当たりがあるという連絡が入る。

柚希と合流したことで、さらに浮上する数々の謎。そして新たな間取り図。やがて二人は、事件の深部へと誘われていく―。紐解かれていく間取りの謎の先に、浮かび上がる衝撃の真実とは─。

映画『変な家』公式サイト

呪われた子供たち

|

国の豊かさ、抱えている強者どもの数、そして王様自身がいかに勇者のごとく強いか、それらを総合的にランキングしたもの、それが〝王様ランキング〟である。主人公のボッジは、王様ランキング七位のボッス王が統治する王国の第一王子として生まれた。ところがボッジは、生まれつき耳が聞こえず、まともに剣すら振れぬほど非力であり、家臣はもちろん民衆からも「とても王の器ではない」と蔑まれていた。そんなボッジにできた初めての友達、カゲ。カゲとの出会い、そして小さな勇気によって、ボッジの人生は大きく動きだす———— 。

アニメ「王様ランキング」公式サイト

ボッジが非力で耳が聞こえないのには理由がある。ボッジの父であるボッス王がボッジが生まれる前に魔神と契約し、最強の力を得るためにボッジの力をいけにえにしてしまったからだ。ボッジは巨人族の間に産まれた子であるにも関わらず、魔神との契約のせいで予め力を盗まれて小さく生まれ、弱々しく、耳も聞こえず、王の器ではないとされている。ボッジは父親から受けた呪いで物語中ずっとハンデを背負い、それが解かれることがない。それでも、仲間を見つけ、城を出て冒険をし、一度死にかけて生まれなおし、様々な試練を経て強くなり、国を救うためにボッス王がいる城に戻ってくる。これは生きて帰りし物語で英雄譚である。

英雄はごく日常の世界から、自然を超越した不思議の領域へ冒険に出る。そこでは途方もない力に出会い、決定的な勝利を手にする。そして仲間に恵みをもたらす力を手に、この不可思議な冒険から帰ってくる。(p54)

『千の顔をもつ英雄(上)』ジョーゼフ・キャンベル(訳)倉田真木・斎藤静代・関根光宏

|

『変な家』はミステリーとホラーの混合でできている(ミステリー要素がないとホラーは成立しないかもしれないが)。動画配信者の雨宮は、ある奇妙な間取りの家とその周りで起きる殺人事件や奇妙な出来事に巻き込まれ、その家の謎を知り合いの設計士の栗原とともに解くことになる。この映画は『王様ランキング』の裏面として観ることができる。子供はここでも呪われている。呪われた子供名前は桃弥というが、彼はこの奇妙な間取りの家の中心にいる。しかし、その子供は主人公ではないし、映画の中でほとんど姿を現さない。主に描かれるのは彼を取り巻く人々についてのものである。

長野県の山奥にある、彼の生まれた片淵家では先祖の呪いが存在している。『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』でも山奥に謎の風習がある村がでてくるが、それは都市と田舎の差異の表現というよりも社会の深層心理の表現だろう。明治時代、片淵家にいた女中が当主との子を身ごもってしまい、本妻が激怒してその女中を監禁、虐待したところ彼女は左手を切り落として自殺してしまった。その後、片淵家では左手のない子が生まれてくるなど不幸なことが続いた。そこで片淵家では、その女中の怒りを鎮めるという目的で、左手なしで生まれてきた子は十年太陽の光が当たらない場所で生活し、その後一年ごとに三回、人を殺して左手を切断し片淵家の祭壇に供えるという儀式を行うことにした。

間取りの奇妙な家は、家の真ん中に子供部屋があり、その部屋は家の外に接しておらず窓がない。そして部屋には隠し通路があり、浴室とつながっている。何のためにこのような間取りになっているのか。雨宮や栗原が、殺人を隠すための部屋ではないか、いやそうではなく子供を守るための部屋ではないかなどと、周囲で起きる事件などと照らして推理するが、基本的には儀式のために子供、桃弥を日に当てないための部屋だろう。夫妻の片淵慶太と片淵綾乃は村の風習に反発して桃弥を都会で育てようとするのだが、儀式の内容は守っている。彼らには監視がついていて、儀式のための左手を送らないといけない。

ここで行われているのは一種の英雄譚である。

神秘の境界を超えることは再生の領域に入ることであるという概念は、クジラの腹の中という世界中で知られる子宮のイメージで表される。英雄は境界の力に打ち勝ったり折り合いをつけたりする代わりに未知のものに呑み込まれ、死んだように見えることもあるだろう。(p136)

『千の顔をもつ英雄(上)』ジョーゼフ・キャンベル(訳)倉田真木・斎藤静代・関根光宏

日の光に十年当たらず暗い中で過ごすというのは、子宮のイメージであり、一種の生まれなおしだろう。外界に接していない子供部屋が浴室につながっているというのも示唆的だ。それは『桃太郎』の桃に似ている。桃太郎は桃から生まれておじいさんとおばあさんに育てられて、やがて鬼ヶ島で鬼を退治し財宝を得て帰ってくる。それと同じように、桃弥は日の当たらない場所で生活し、その後、人を殺して左手を獲得し家族の呪いを解かなければならない。ただ、桃弥は桃太郎や『王様ランキング』のボッジのようにその英雄譚を全うすることを少しも望んでいない。村の一家族の繁栄ために殺人を犯すことは、勇気や何か英雄的なものと何もかかわりがない。英雄譚をなぞったような行為が自発性を伴わず強制されている。片淵慶太と綾乃が都会で左手を準備できずにいると、片淵家は彼らを都会から強制的に連れ戻す。長野の片淵家にも奇妙な間取りをしていて、子供を日に当てないための隠し部屋があるが、それは仏壇の向こう側にあり、暗がりの中という子宮と似たイメージだが逆の意味の墓を連想させるものとなっている。

|

門番欲求 掟の門

英雄を導き助けるために擬人化された運命とともに、英雄は冒険に踏み出し、強大な力の領域への入り口でいよいよ「境界の守護者」に出会う。この管理人は世界の四方、さらに上下の境となり、英雄が今いる領域、つまり生の地平線の境界に立っている。管理人の向こうにあるのが闇や未知、危険である。親の監視から離れる子どもに危険がおよび、社会の保護から外れると部族の成員に危険がもたらされるのと同じことが起こる。(p120)

『千の顔をもつ英雄(上)』ジョーゼフ・キャンベル(訳)倉田真木・斎藤静代・関根光宏

次も英雄物語をさせられている者の物語だ。カフカの『掟の門』は『審判』のなかに出てくる挿話である。

僧が言った。「法律の入門書には、君のような惑いについてこう書いてある。――

掟の前に一人の門番が立っていた。この門番のところへ一人の田舎の男がやってきて、掟の中へ入れてくれと願った。しかし門番は、今ははいることを許せない、と言った。男は考えていたが、それでは後でならはいっていいのか、ときいた。『それはできる』と、門番は言った、『だが今はだめだ』掟へはいる扉はいつものようにあけっ放しだし、門番は脇へ行ったので、男は身体をかがめて、門越しに中をのぞこうとした。門番はそれを見て、笑って言った。『そんなにはいりたいなら、わしの禁止にそむいて中へはいろうとしてみるがいい。だがいいか。わしは力を持っている。それでもいちばん下っ端の門番にすぎない。広間から広間へと門番が立っていて、だんだん力が大きくなるばかりだ。三番目の門番の顔を見ることだけでもわしにはもう我慢ができない』こんな困難は田舎の男の予期しなかったことだが、掟というのは誰にでもいつでも近寄れるはずだ、と考えた。しかし、毛皮の外套を着た門番、その大きな尖り鼻、長くて薄い、真っ黒な韃靼人風の髯をよくよく見ているうち、はいる許可がもらえるまでむしろ待とうと決心した。

フランツ・カフカ Franz Kafka 原田義人訳 審判 DER PROZESS

この男は門の中を気にしながらそこを超えて入ろうとせず、男は年老いていき死ぬ間際になって、門番がこの門はその男のためだけの門だったといって閉じようとし、話が終わる。

この小品は読み手によってさまざまな解釈を生むことでも有名で、それぞれの解釈は主に "das Gesetz"(法・道理)をどう捉えるかに依存している。代表的なものを挙げてみると、

一、宗教的な神・真理。

二、科学的世界における真理。

三、ユダヤ教あるいはユダヤ社会における立法・掟。

四、官僚機構における法制度。

五、ヘーゲル的な法=正義。

六、人間における理想(あるいは自由)と抑圧。

どれが正しくどれが間違っているとは言えないが、カフカのテクストは多用な読みを許す広さ・深さがある。

フランツ・カフカ Franz Kafka 大久保ゆう訳 道理の前で VOR DEM GESETZ

青空文庫の『掟の門』の箇所(別訳で『道理の前で』となっている)では掟の解釈の重要性が書かれているが、重要な問いはむしろ「なぜ(平凡と思われる)男の前に門があるのか」だろう。それについてサルトルはこう書いている。

ユダヤ人は、その職業、権利、生命が、みんな他人の意見に依存しているのであるから、その立場は、まことに不安定である。法的に攻撃される隙はなくても、「本当の」社会の気分や、感情の一つ一つに左右される。(……)イスラエル人、カフカの『審判』の持つ一つの意味は、そこにあるのかも知れない。この小説の主人公と同様に、ユダヤ人は長い裁判にひっかかっており、しかも、裁判官を全く知らず、弁護人とても、知るか知らないかである。なにを非難されているのかもわからず、しかも、自分が犯罪者にされていることはわかっている。(p108,109)

ユダヤ人の不安を、形而上的なものと考えてはならないだろう。われわれが、人間の条件を見つめる時に起ってくる苦悩と一緒にしては間違いであろう。わたしは、むしろ、形而上的不安が、今日、ユダヤ人や、労働者には、許されていないぜいたく品であるといいたい。世界における人間の位置と、その運命について、反省し得るためには、自分の権利を確信し、世界に深く根をおろしていなければならない。一口に言えば、形而上学は、アーリヤ人の支配階級の専用物なのである。こう言ったからといって、形而上学の価値を否定しようとする試みのようにとられては困る。人間が自由になった時には、それが、人間の本質的な関心となるに違いない。ただユダヤ人の今日の不安は、形而上学的ではなく、社会的なのである。彼の関心の普通の対象は、まだ、世界における人間の位置ではなく、社会における彼の位置なのである。(p165,166)

『ユダヤ人』サルトル(訳)安堂信也

サルトルによれば、『掟の門』において掟があれかこれかはどうでもよい問題である。掟やそこから解釈されるような、類似する形而上学的概念、法や真理や正義などがそもそも男に許されていない。代わりにあるのは世間や他人からの評判や気分からくる意見であり、それらによってカフカの主人公は何とも理解できない門の前に立たされたり、裁判にかけられたり、起きたら虫になったりさせられてしまう。それは反ユダヤ主義の表現である。門を通り抜けて新たな世界を目指す英雄物語の一編が、平凡な男の前にあらわれるとどうなるか。彼が何かをしようとするたびに、社会は他の人にはあらわれない門を彼の前に置き、お前は子どもか大人か、拡大して人間かどうかを確かめるようとする。現在でも例えば、「正義」という言葉は形而上学的でなく社会的に、正義の反対は別の正義、正義はそれぞれ存在するといった形でいわれる。それもまた差別の表現かもしれないのである。

『審判』は一九一四年頃に書かれ一九二五年に、『ユダヤ人』は一九五四年に世に出た本である。二〇世紀前半のような反ユダヤ主義がイスラエルとパレスチナの間の戦争(イスラエルの一方的な攻撃になってかなり経つが)が起こっている現在も存在しているとは思わない。それでもイスラエルが反ユダヤ主義という言葉を誰かに聞かせる時、彼らの前に掟の門が逆向きにあらわれているのかもしれない。普遍的な正義は語らないで、というふうに。

物語文との出会い 葬送のフリーレン

|

| (TVアニメ『葬送のフリーレン』PV - YouTube) |

アリアドネがそうだったように、私たちもダイダロスに目を向けるといい。麻糸のための亜麻は、ダイダロスが人間の想像力という場から集めた。何世紀にもわたる耕作、何十年にもおよぶ入念な選別、おびただしい数の人の心と手による作業があって、梳き櫛で梳き、仕分けし、堅く撚った撚糸を紡いだ。それに、私たちはひとりで冒険に挑む必要がない。かつての英雄たちがすでに私たちの前を歩いているからである。迷宮の正体もすっかり知れている。私たちは英雄がすでに用意してくれた糸の道をたどればいい。(p46)

『千の顔をもつ英雄(上)』ジョーゼフ・キャンベル(訳)倉田真木・斎藤静代・関根光宏

魔王を倒し王都へ凱旋した勇者ヒンメル一行。各々が冒険した10年を振り返りながらこれからの人生に想いを馳せる中、エルフのフリーレンは感慨にふけることもなく、また魔法探求へと旅立っていく。50年後、皆との約束のためフリーレンは再び王都へ。その再会をきっかけに、彼女は新たな旅へと向かうことに―。

#01 冒険の終わり - STORY|アニメ『葬送のフリーレン』公式サイト

『葬送のフリーレン』は、勇者が魔王を倒したその後を描く物語、勇者が死んでしまった物語、冒険者が同じ冒険をやりなおす話に似ている。勇者が魔王を倒したその後を描く物語、勇者が死んでしまった物語としては、サノス討伐後のマーベル映画があげられるだろう。魔王を倒すほどの強すぎる力が、魔王のいなくなった平和な世界でどういう意味を持つのか、その力はどこに向かうのかが問題になるが、たいていの場合勇者が勇者のままで必要とされる場所はない。多くの場合、勇者はすでに尊敬されてはいない。スパイダーマンのようにヒーロー側の力を誤った私的な方法で用いて問題を起こし、それに何らかの方法で責任を取るということが行われる。最近のアニメでは『Lv1魔王とワンルーム勇者』や『勇者が死んだ』などがある。同じ冒険をやり直す話としては『ダンジョン飯』が挙げられる。そこでは一度目の迷宮攻略では空腹や寝不足でドラゴンとまともに戦えず、仲間を食われてしまったことを反省し、二度目の攻略では迷宮に出てくる奇怪なモンスターたちを食料とみなして万全の態勢でドラゴンに挑む。

|

(【1000話/1000秒PV】ONE Second From 1000Episodes of ONE PIECE - YouTube) |

『葬送のフリーレン』にこれらの要素があるのは確かだが、おそらく最も類似しているのは『ワンピース』だろう。『ワンピース』では冒頭で海賊王のゴールド・ロジャーがワンピースという財宝の存在を宣言し大海賊時代が始まる。結局のところ、その財宝を得るためにはロジャーが行ったのと同じ所へ行き、ロジャーが辿り着いたのと同じところまで辿り着かなければならない。彼は財宝をそこに置いてきた。そこに行くにはどういうかたちであれ必然的にロジャーの旅の二回目をすることになる。『葬送のフリーレン』ではロジャーと同じ位置にヒンメルがいる。勇者ヒンメル、フリーレン、ハイター、アイゼンが魔王を倒して都に戻りそこから五〇年がたってヒンメルが死んでしまう。エルフのフリーレンはヒンメルを人間を知ろうとしなかったことを後悔し、一度目の冒険の旅をやり直そうと旅に出る。どちらにもこれから始まる物語の前に一つ分の完結した物語があって、形や方法は違えどそれに照らして今の物語が進行していく。基本的には読者はその物語の前にある物語を知らないが、読者が見ている進行している物語はその以前の物語から意味をもらっている。それこそヒンメルが言うように「僕たちがいなくなった後でフリーレンがひとりぼっちにならないように」それは存在している。

たとえば小説や戯曲のなかのあるエピソードについて、それが意味がないとか意義を欠くとか言って批判を向ける場合を考えてみればよい。私たちが言わんとしているのは、そのエピソードが話の進行に役に立たなかったり、余計なので美的にふさわしくないということである。だが当然のことながら、特定のエピソードについてこうした判断を下すことができるのは、私たちの目の前に一巻の小説なり完結した戯曲をもつかぎりにおいてのことである。中途ではそれがプロットの進行になにか役割を果たすのだと思っていても、どういう意味をもつのかはわからないとしか言えない。あとになって、私たちはそのエピソードがこれこれの意味だったと言いうるのである(たとえばそこからなにも出てこなかったとすれば、劇は上出来でもそれが瑕になる)。作品全体を念頭に置き、それをふり返ってはじめて、エピソードに特定の意味があると言えるだけの資格が備わるということを私は強調しておきたい。だが作品全体についての知識とは、それを最初に読んでいるときにはまさに欠けているものである。(p26,27)

『物語としての歴史』アーサー・C・ダント(訳)河本英夫

『葬送フリーレン』ではこのような作品全体の知識というものは、ヒンメルの存在によって先取りされている。ヒンメルが魔王討伐の旅の途中で何をしていたか、何を考え何を思っていたかが重要でそれはすでに存在している。けれど、ヒンメルとの旅をしている間にフリーレンにわかるのはヒンメルが何をしていたか何を話したか、その時どんな表情をしていたかだけだった。寿命が千年を超えるエルフにとってすぐ死んでしまう人間は興味の対象ではなかった。フリーレンは行動主義者のようにヒンメルの行動や外見にあらわれるものは記憶できても、その行動が何を意味しているか、何を考えて何を思ってその行動しているかは分からなかった。フリーレンにとってはその行動が一回限りのものや偶然的なもの、気まぐれといった感じで他から意味を呼び出せるような関連物を最初の旅の時はほとんど持っていなかった。ヒンメルたちと魔王討伐の旅をしていても、フリーレンはほとんどひとりぼっちの状態だ。

xが実際に未来の父であれば彼は父になるだろうという私たちの期待は、これまで成り立ってきた因果律にもとづいており、私たちが通常用いる未来を指示する述語は、こうして過去を指示する述語に寄りかかっている。というのも未来は、因果律に照らして、過去の「ごとく、それと相似た」ものでなくてはならないからである。(p142)

『物語としての歴史』アーサー・C・ダント(訳)河本英夫

ヒンメルは魔王討伐の旅でできるだけ他人に覚えてもらおうとして、RPGでいうところのメインクエストだけでなくサブクエストも全てこなそうとする。彼は立ち寄った村や町で困っている人がいたら必ず助け、そこで表彰されたり銅像を建てられたりもする。助けられた人たちはみなヒンメルのことを覚えている。ヒンメルはフリーレンが知らない間にそうやって過去を渡して積み上げていく。全ては未来にフリーレンがひとりぼっちにならないためである。フリーレンはヒンメルの期待に応えて人間を知ろうとするだろうか。それは一種の予言でもあるし、普通の人間にはできないが歴史的に人間について知ってもらうということでもある。ヒンメルはそれらの過去が成長してフリーレンの将来に因果律としてあらわれることを期待している。たとえば「ヒンメルならそうする」みたいに。「ヒンメルならそうする」といえるフリーレンはもうひとりではなくなっている。それを聞いた相手もヒンメルのことを知っているだろうから。

私たちはまだ、理想的な時代編年史家に、先見の能力を許容してはいないのである。彼はただ起こったことを、起こった時に、起こった通りに知るだけである。あらゆる出来事は彼にとって、等しく意味があり等しく意味がない。それは言うなれば、意味の範疇が適用できないのである。未来を知らないのに、どうしてそれが適用できようか。彼が目撃する出来事が、意味の基準をもちうるのは、ただ未来に照らすことによってなのである。(p288)

物語文は、少なくともふたつの時間的に離れた出来事を指示し、そのうちの初期の出来事を記述する。(p288)

出来事が起こった時点でその歴史的意義を察知するためには、これらの出来事が物語文において、未来の歴史家によってどのようなのちの出来事と関係づけられているかを知る必要がある。それゆえ未来の出来事を予言できるというだけでは十分ではない。未来のどの出来事が関連性をもつかを知る必要があるのであり、そのためには未来の歴史家の関心を予言する必要がある。(p305,306)

『物語としての歴史』アーサー・C・ダント(訳)河本英夫

|

コメント